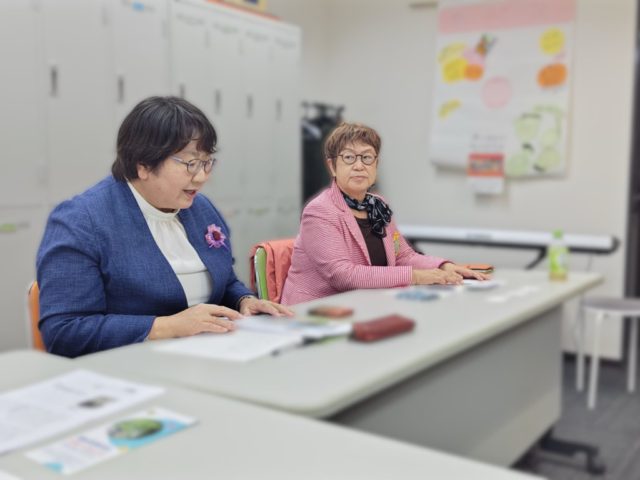

11月7日。仙台市で、障害ある人たちと、ともに歩く人たちに話を聞く。

仙台市で、#就労継続支援B型 「ノキシタ・オリーブの小径」で、美味しいスープカレーでランチ。市内各地にこうしたレストランや就労継続支援、相談支援、グループホームなどを運営するNPO法人シャロームの会、総括施設長の菊地康子さんらにお話を聞きました。

福島かずえ、大内真理、両元県議と。

精神・知的障害のある18歳以上の方が160名登録、仲間を誘ってきて増えてきた。17名グループホーム入所。18歳と65歳という境界も切れ目なく支援する相談員が必要だが、まだまだ少ないと。相談支援専門員の佐藤素子さんは入職11年、「大変だけどそれ以上の喜びがある」と、![]()

「支援ありき」ではなく、障害があっても「誰かのために何かができる喜び」「助けあいながら仕事する」「自分は役にたっている」という誇り。確かにお店ではみんなイキイキしていた。会の理念に「自由が最大の治療」とあるそうです![]() スタッフさんのための保育園も併設。

スタッフさんのための保育園も併設。

子どもレストランも運営、地域の町会長やそのお友達も手伝いにきてくれたり、「地域力ですね」と思わず、いいました。そうよ!と菊地さん。すごいです、圧倒されます。

要望はなんですか?と聞いた時に佐藤さんが、ひとりぼっちのママを支援する制度がない。自分に障害あっても子どもになければ、何も利用できない、とか、そういうママたちを見てきたという。ほんとだね、胸がいっぱいになりました。

仙台市NPO法人「みやぎ学びの作業所ネットワーク・ラルゴが運営する #自立訓練事業所「きおっちょら」(=カタツムリ)を訪問、 管理者の佐久間徹さん、宮城高教組障害児学校教組の八反田史彦書記長からお話しを聞きました。卒業したらすぐ(必ず)就労ではなく、「学び」という選択があってもいいと![]()

八反田先生は、在宅訪問教育も行っていますが、医的ケア児などが18歳になった時に、宮城でいえばこども病院があったけれど、大学病院か日赤しか行くところがない、と。難病法のとき、小児慢性疾患のこどもが18歳以上になると大人の難病法の枠ではうけとめきれない「トランジション」という問題があり、ずいぶん質問しましたが、まさにそのことでした、、、

右がランチをいただいたノキシタ・カフェ オリーブの小径

自慢のスープカレー 私は甘口のココナッツ入り

左が総括施設長の菊地康子さん。

左がシャロームの杜ほいくえん